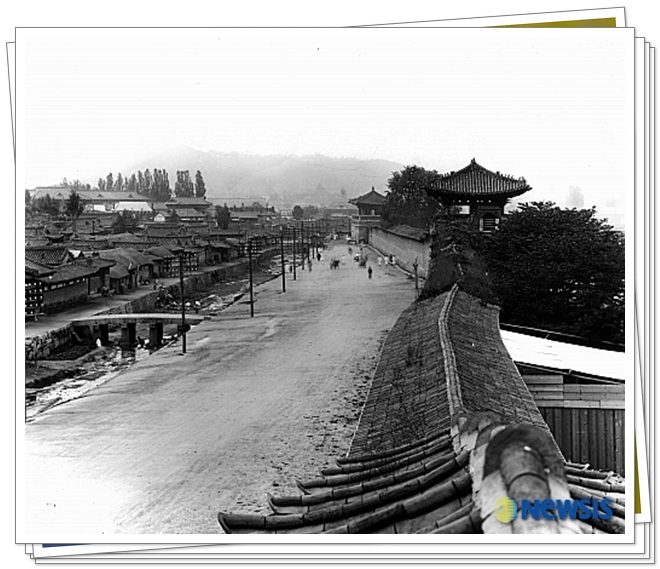

1929년 옮겨진 광화문 문루에서 본 경복궁 동쪽 궁성과 건춘문, 동십자각 일대 전경이다.

왼편에 중학천이 흐르고 그 동편에는 민가들이 밀집해 있으며 1929년 박람회로 궁성이 파괴되기 직전의 모습이다.

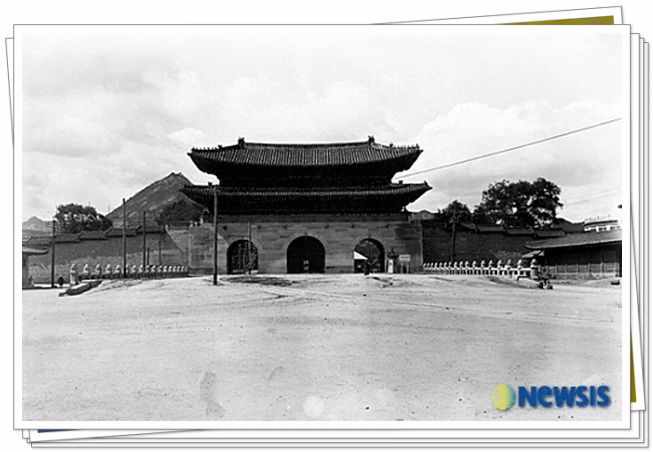

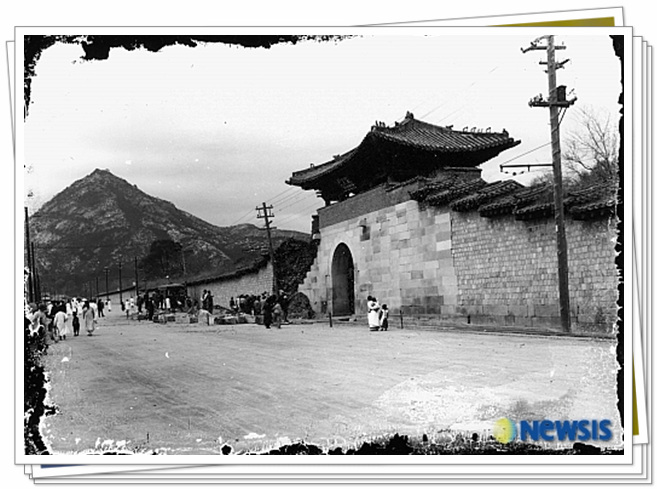

경복궁 정문인 광화문. 1927년 조선총독부 건물을 지을 때 건춘문 동쪽으로 이건되기 전 모습이다.

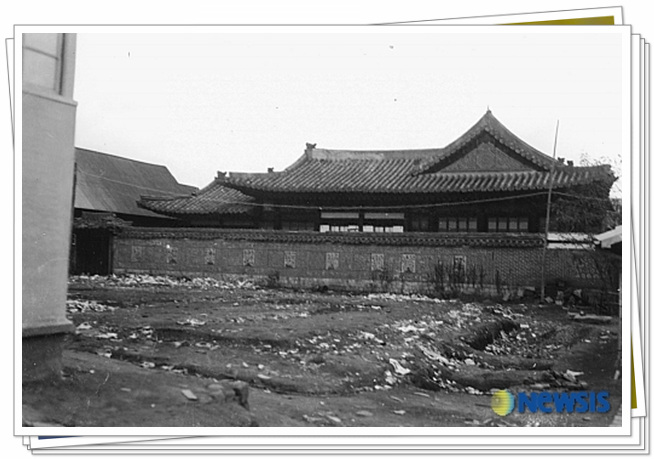

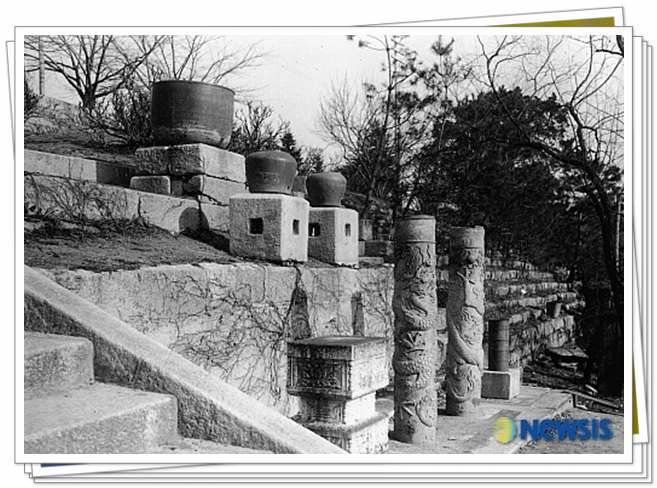

경복궁 자경전은 흥선대원군이 1867년에 조대비(趙大妃)를 위해 지은 건물이다.

그 후 두 차례의 화재를 만났으며 1888년(고종 15)에 다시 지었다.

자경전은 꽃담으로 유명하며 서측 담장에는 꽃문양이 베풀어져 있다.

문양은 꽃 아홉 개와 문자 아홉 개가 서로 짝을 이루고 나머지 한 개는 꽃과 나비 등을 조합한 것이다.

그런데 현재의 자경전 꽃담에는 아홉 개가 아닌 여덟 개의 꽃 문양이 남아 있다.

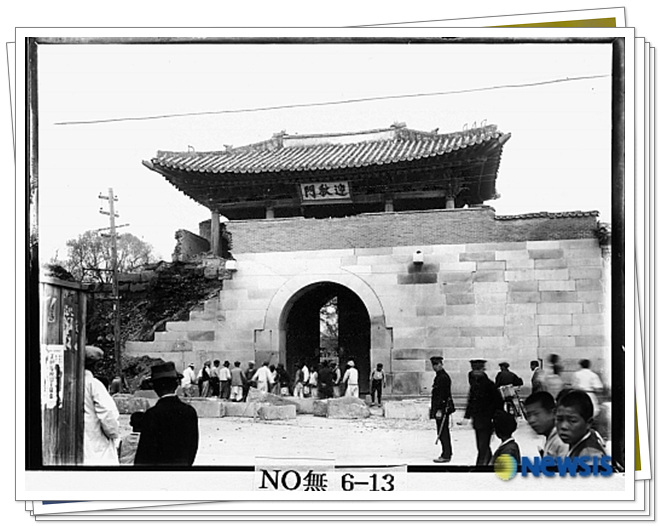

경복궁의 서문인 영추문의 붕괴사고 장면이다.

임진왜란으로 불탄 것을 고종 때 경복궁의 다른 문과 함께 중건하였으나 이마저 일제강점기 때 무너져 철거됐으며

지금의 영추문은 1975년 원래의 자리에서 남쪽으로 약 40m 아래에 새로 지었다.

영추문 바로 옆을 종점으로 하여 운행된 전차의 진동 때문이며 붕괴시기는 1926년 4월 27일 오전 10시인 것으로 '매일신문'

4월 29일자 기사를 통하여 확인할 수 있다. 궁장 대부분이 원형을 잘 유지하고 있지만 영추문 바로 옆은 무너져 있다.

당시 이틀 전인 4월 25일 새벽 6시 15분 순종이 창덕궁에서 승하하였던 매우 침통하고 어수선한 시기여서

다른 영추문 사진을 통하여 볼 때 영추문은 복구하지 않고 철거한 것이라고 짐작 된다.

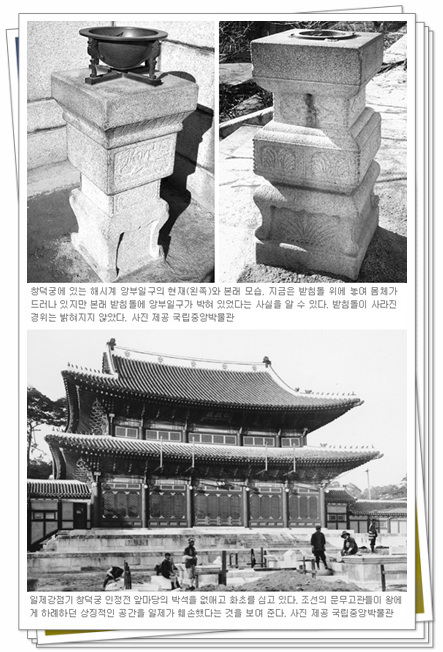

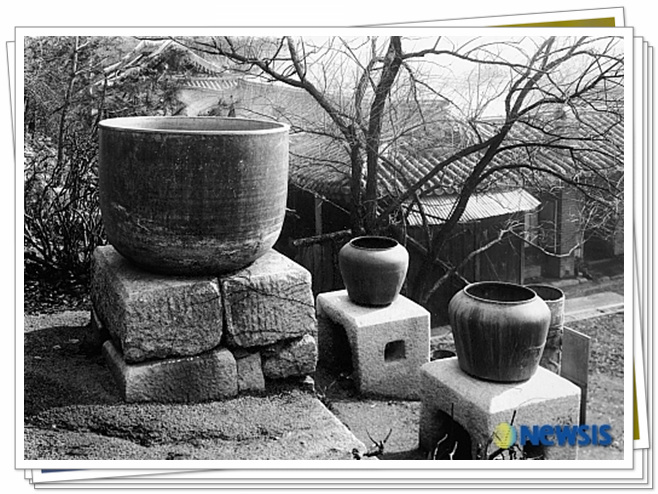

앙부일구는 조선 1434년(세종16)에 만든 해시계로 햇빛에 의해 생긴 그림자의 위치로 시각을 측정하는 장치이며

세종이 장영실에게 명하여 만든 독특한 발명품이다.

1434년 세종의 명으로 장영실 등이 만든 자동 시보장치 물시계이다.

현존하는 자격루는 1436년(중종31)에 제작한 것으로서 현재 덕수궁에 옮겨져 있다.

창경궁 원래 위치 보루각에 있는 당시사진

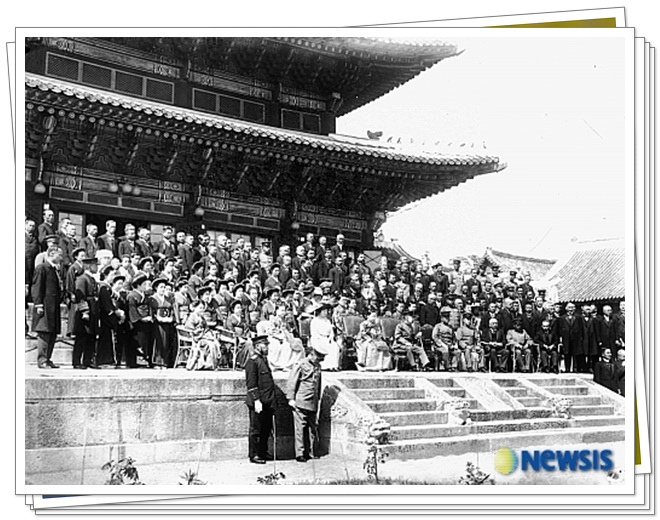

고국 방문한 영친왕 기념촬영… 1922년 고국을 방문한 영친왕(英親王?1897~1970)이 도쿄로 돌아가기 직전 창덕궁 인정전에서

기념 촬영했다. 순종의 이복 동생인 영친왕은 순종이 즉위한 1907년 12월, 황태자로서 이토 히로부미에 의해 일본으로 끌려가

일본 왕족인 이방자 여사와 정략 결혼을 했다. 사진 첫째 줄 왼쪽 앉은 사람부터 정무총감 부인, 사이토 총독부인,

의친왕비(義親王妃), 이방자 여사, 순정효황후(순종의 황후), 순종, 영친왕, 의친왕(1877~1955), 사이토 총독, 정무총감이다.

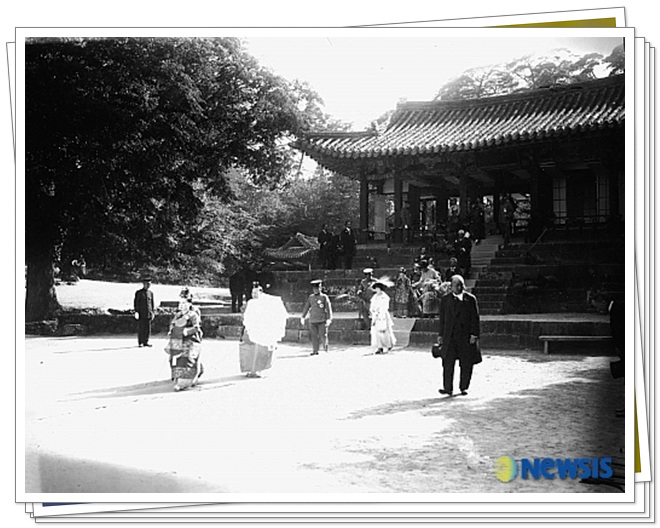

동경에 거주하고 있던 이왕세자(영친왕)와 그 왕비 등 일행이 1922년 일시 귀국했을 때 희정당에 도착하는 장면이며

자동차에서 내리는 여인은 이왕세자비 이방자 여사다.

창덕궁후원 나들이를 촬영한 것으로 보이며 사진의 건물은 영화당이다.

맨 앞부터 뒤로 순정효황후, 이왕세자, 이방자, 덕혜옹주 .

1935년 건청궁 터에 총독부종합박물관을 짓기 위한 지진제를 일본 신도(神道) 방식으로 식장이 차려지고

우가키 가즈시게(宇垣一成) 조선총독이 절하고 있는 모습이다.

건청궁은 명성왕후(민비)가 시해당한 현장이며 일제는 이를 모두 철거하고 종합박물관을 지으려고 했으나

전시체제의 확산으로 차질을 빚어 총독부미술관을 짓는 데 그쳤다.

일월오봉병은 조선 국왕의 용상 뒤에 설치한 그림병풍을 말한다.

그림의 내용에 해와 달 그리고 다섯 봉우리의 산이 표현되어 있어 그런 명칭이 붙게 되었다.

경복궁 근정전, 창덕궁 인정전, 덕수궁 중화전에 일월오봉병이 있으며 사진에는 한결같이 해와 달 부분에 금속판이 붙어 있지만

현재의 일월오봉병에는 이 금속판이 없다.

'사진감상실' 카테고리의 다른 글

| 먹고 쉬었다 가세요.... (0) | 2008.01.04 |

|---|---|

| [스크랩] 과속방지 아이디어?? (0) | 2008.01.04 |

| 손의예술 (0) | 2007.12.27 |

| 아름다운 장미 (0) | 2007.10.26 |

| [스크랩] 백수(百獸)의 제왕인 호랑이의 포효 (0) | 2007.10.11 |