대무신왕 홀본성 시대

대무신왕(大武神王)은 대해주류왕(大解朱留王)이라고도 하였다. 이름은 무휼(無恤)이다.

유리왕이 재위 33년 갑술(서기 14)에 태자로 삼았는데 이때 나이가 11세였다.

유리왕이 재위 37년에 죽자 이 때에 이르러 태자가 즉위하였다. 어머니는 송(松)씨로서 다물국왕 송양의 딸이다.

대무신왕의 이름인 주류왕朱留王은 곧 주몽의 아들이라는 것이다. 서기 14년경에 고주몽이 황룡성에서 죽어 그 뒤를 이어서 고구려의 왕으로 즉위하였고, 서기 18년에 유리왕을 물리치고 구려의 왕까지 된 것이다.

3년(서기 20) 봄 3월에 동명왕묘(東明王廟)를 세웠다.

가을 9월에 왕은 골구천(骨句川)에서 사냥하다가 신마神馬를 얻어 거루라고 이름하였다.

비류수에서 전사하여 죽은 유리왕의 아들 여진 왕자를 묻은 곳이 왕골령인데, 이는 비류수 홀본성과 관련된다.

골구천은 지금의 거류하巨流河(신민시 유하, 고대 마자수 압록강 하류)로 고려되므로, 이 기사의 골구천 사냥이 대무신왕에 의한 유리왕의 홀본성 비류수 하류 습격이다.

4년(서기 21) 겨울 12월에 왕은 군대를 내어 부여를 정벌하였다. 비류수 가에 다다랐을 때 물가를 바라보니 마치 여인이 솥을 들고 노는 것 같아, 다가가서 보니 솥만 있었다. 그것으로 밥을 짓게 하자 불을 피우지 않고도 스스로 열이 나서, 밥을 지을 수 있게 되어 일군(一軍)을 배불리 먹일 수 있었다. 홀연히 한 장부가 나타나 말하였다. “이 솥은 우리 집의 물건입니다. 나의 누이가 잃은 것을 지금 왕께서 찾았으니 솥을 지고 따르게 해 주십시요!” 왕은 마침내 그에게 부정(負鼎)씨의 성을 내려주었다. 이물림(利勿林)에 이르러 잠을 자는데 밤에 쇳소리가 들리므로, 밝을 즈음에 사람을 시켜 살펴보게 하여, 금도장과 병기 등을 얻었다. 왕은 “하늘이 준 것이다.” 하고 절하고 받았다. 길을 떠나려 할 때 한 사람이 나타났는데, 키는 9척쯤이고 얼굴은 희고 눈에 광채가 있었다. 그는 왕에게 절하며 말하였다. “신은 북명(北溟) 사람 괴유(怪由)입니다. 은밀히 듣건대 대왕께서 북쪽으로 부여를 정벌하신다 하니, 신은 따라가서 부여왕의 머리를 베어 오기를 청합니다.” 왕은 기뻐하며 허락하였다. 또 어떤 사람이 나타나 말하였다. “신은 적곡(赤谷) 사람 마로(麻盧)입니다. 긴 창으로 인도하기를 청합니다.” 왕은 또 허락하였다.

5년(서기 22) 봄 2월에 왕은 부여국 남쪽으로 진군하였다. 그 땅은 진흙이 많았으므로 왕은 평지를 골라 군영을 만들고 안장을 풀고 병졸을 쉬게 하였는데, 두려워하는 태도가 없었다. 부여왕은 온 나라를 동원하여 출전해서 고구려가 방비하지 않는 사이에 엄습하려고 말을 채찍질하여 전진하였으나, 진창에 빠져 나아갈 수도 물러설 수도 없었다. 왕은 이때 괴유에게 지시하였다. 괴유가 칼을 빼서 소리지르며 공격하니 부여의 모든 군대가 무너져서 지탱할 수 없었다. 괴유는 곧바로 전진하여 부여왕을 붙잡아 머리를 베었다. 부여사람들이 왕을 잃어 기력이 꺾였으나, 스스로 굴복하지 않고 고구려군을 여러 겹 포위하였다. 왕은 군량이 다하여 군사들이 굶주리므로, 두려워서 어찌 할 바를 모르다가, 하늘을 향하여 영험을 비니 홀연히 큰 안개가 피어나, 7일 동안이나 지척간에 사람을 분간할 수 없었다. 왕은 풀로 허수아비를 만들고 무기를 쥐여 군영의 안팎에 세워 거짓 군사들로 만들어 놓고, 사잇길을 따라 군사들을 숨기며 밤을 타서 빠져 나왔다. 이때 골구천의 신비로운 말과 비류원(沸流源)의 큰 솥을 잃었다. 이물림에 이르러 군사들이 굶주려 일어나지 못하므로, 들짐승을 잡아서 먹을 것을 주었다. 왕은 서울에 이르러 여러 신하를 모아 잔치를 베풀며 말하였다. “내가 덕이 없어서 경솔하게 부여를 정벌하여, 비록 그 왕은 죽였으나 그 나라를 멸하지 못하고, 또 우리 군사들과 물자를 많이 잃어버렸으니 이것은 나의 잘못이다.”

위 기록에서 대무신왕이 고주몽의 졸본성으로부터 비류수를 지나 부여국을 치러가는데, 이는 서쪽으로가는 서정이며 북쪽에 있는 대소의 부여를 친 것이라고 볼 수 없다. 또한 태조대왕 때 이 부여가 그대로 있으니 대소의 부여가 과연 멸망했는지 알 수 없다. 따라서 대무신왕은 유리왕의 아들 여진如津진이 지키던 부여를 친 것으로 고려된다. [유리왕기]에서 여진의 시체는 비류수에서 찾았다. 이는 비류수 중류와 북쪽에 대한 전투인 것으로 보인다.

9년(서기 26) 겨울 10월에 왕은 친히 개마국(蓋馬國)을 정벌하여 그 왕을 죽였으나, 백성을 위로하여 노략질하지 않고 다만 그 땅을 군현으로 삼았다. 12월에 구다국(句茶國)의 왕이 개마국이 멸망한 것을 듣고 해가 자신에게 미칠 것이 두려워 나라를 들어 항복하였다. 이로써 땅을 점차 넓게 개척하였다.

대무신왕은 비류수 서쪽의 개마국을 쳐서 유리왕을 죽인 것이 된다. 그후 구다국왕 여율도 항복한 것으로 고려된다. 이는 앞장에 자세하다.

11년(서기 28) 가을 7월에 한나라의 요동(遼東) 태수(太守)가 군사를 거느리고 쳐들어 왔다. 왕은 여러 신하를 모아 싸우거나 지키는 계책을 물었다. 우보 송옥구가 말하였다. “신이 듣기를, 덕을 믿는 자는 번창하고, 힘을 믿는 자는 망한다고 하였습니다. 지금 중국이 흉년이 들어서 도적이 벌같이 일어나는데 명분없이 군대를 출동시켰습니다. 이것은 임금과 신하들이 결정한 책략이 아니라, 필시 변방 장수가 이익을 노려 멋대로 우리나라를 침략하는 것일 것입니다. 하늘을 거역하고 인심에 어긋나므로 그 군대는 반드시 성공할 수 없을 것입니다. 험한 곳을 의지하여 기발한 계책을 내면 반드시 깰 수 있습니다.” 좌보 을두지가 말하였다. “작은 적은 강해도, 큰 적에게 잡히는 법입니다. 신은 대왕의 군사와 한나라의 군사를 비교하여 어느 쪽이 더 많을지 생각해 봅니다. 그들을 꾀로는 칠 수 있지만 힘으로는 이길 수 없습니다.” 왕은 “꾀로 친다는 것은 어떻게 하는 것인가?”고 물었다. [을두지가] 대답하였다. “지금 한나라의 군사들이 멀리 와서 싸우므로 그 예봉을 당할 수 없습니다. 대왕께서는 성을 닫고 굳게 지키다가 그 군사들이 피로해지기를 기다려, 나가서 공격하면 될 것입니다.” 왕은 그렇게 여기고 위나암성으로 들어가 수십일 동안 굳게 지켰다.

13년(서기 30) 가을 7월에 매구곡(買溝谷) 사람 상수(尙須)가 그 동생 위수(尉須) 및 사촌 동생 우도(于刀)와 함께 항복해 왔다.

대무신왕 때에 길림성의 매하구시에 있던 매구여가 항복해 온 것이다. 뒤에 동천왕이 도망가는 북옥저의 매구여와 같은 곳이다.

15년(서기 32) 여름 4월에 왕자 호동(好童)이 옥저(沃沮)로 놀러 갔을 때 낙랑왕(樂浪王) 최리(崔理)가 나왔다가 그를 보고서 묻기를 “그대의 안색을 보니 비상한 사람이구나. 어찌 북국 신왕(神王)의 아들이 아니겠는냐?” 하고는 마침내 함께 돌아와 딸을 아내로 삼게 하였다. 후에 호동은 귀국하여 몰래 사람을 보내 최씨 딸에게 말하였다. “만약 너의 나라의 무기고에 들어가 북과 뿔피리를 찢고 부수면 내가 예로써 맞이할 것이지만, 그렇지 않으면 거절할 것이다.” 이에 앞서 낙랑에는 북과 뿔피리가 있어서 적의 군사가 침입하면 저절로 울었으므로 명령을 내려 격파하였다. 이리하여 최씨 딸이 날 선 칼을 가지고 몰래 창고에 들어가 북의 가죽면과 뿔피리의 주둥이를 찢고 부순 후 호동에게 알렸다. 호동은 왕에게 권하여 낙랑을 치게 하였다. 최리는 북과 뿔피리가 울리지 않았으므로 대비하지 않다가, 우리 군사가 갑자기 성 밑에 다다른 연후에 북과 뿔피리가 모두 부서진 것을 알고 마침내 딸을 죽이고는 나와서 항복하였다.

여기서 옥저 지방 낙랑국은 대릉하의 조양시朝陽市로 고려된다. 조양시를 최씨가 대대로 다스렸다. 또한 북위 때 만들어진 의주시義州市 만불당 석굴에 옥려의 서쪽이라고 쓰여져 있으므로 최리의 낙랑은 대릉하 부근에 있었던 것으로 보인다.

12월에 왕자 해우(解憂)를 태자로 삼았다. 사신을 한(漢)나라에 보내 조공하였다. 광무제(光武帝)가 고구려의 왕호를 회복시켰다. 이 때가 건무(建武) 8년이었다.(서기 32년)

20년(서기 37) 왕은 낙랑을 습격하여 멸하였다.

이미 항복한 낙랑을 5년만에 다시 없애는 데, 이는 조양 지역에 고구려가 진출하여 성읍으로 삼은 것이다.

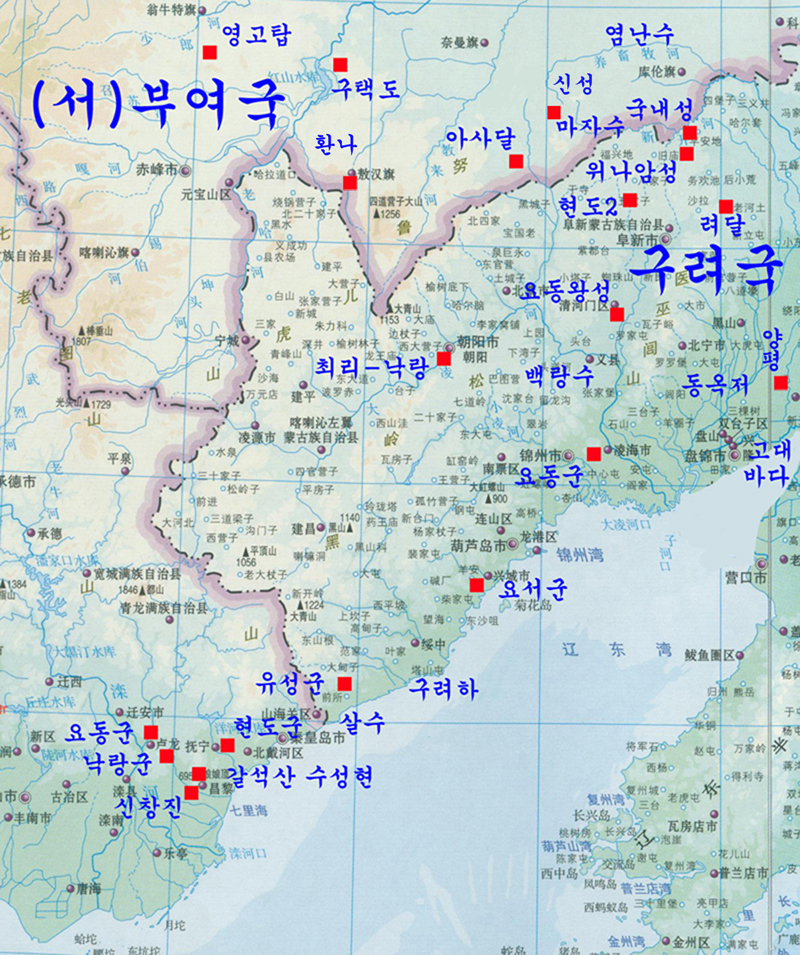

(그림 설명. 전국시대 연나라 요동군은 대릉하 하구, 한무제의 요동군은 양평, 그러나 이후 양평은 하북성 노룡현, 공손탁의 요동국은 대릉하 북쪽으로 각각 고려됨...대무신왕부터 신대왕까지 요동군은 하북성 노룡에 위치한 양평성에 있었으며, 공손탁 요동국 시대에 요동국이 확장되고, 당시에 위나라 요동군은 하북성 양평. 요동국 토벌 후에 서진의 요동군은 대릉하까지 왔으나 곧바로 선비족 전연국의 영토가 되어 요동군은 하북성으로 후퇴됨.) 27년(서기 44) 가을 9월에 한나라 광무제가 군대를 보내 바다를 건너 낙랑을 정벌하고, 그 땅을 빼앗아 군현으로 삼았으므로, 살수(薩水) 이남이 한나라에 속하게 되었다. 겨울 10월에 왕이 죽었다. 대수촌원(大獸村原)에 장사지내고 왕호를 대무신왕이라고 하였다. [출처] 대무신왕 홀본성 시대

만리장성 안쪽 하북성 노룡현에 낙랑군이 설치되었고 이때 낙랑군 수성현은 장성이 시작되는 유관 부근에 있었다. 유관은 산해관보다 서쪽이다. 즉 최리의 낙랑국과 중국 후한의 낙랑군은 별개 위치고, 전한의 낙랑은 고구려 내지였다.

후한의 광무제가 새로 빼앗은 낙랑의 위치는 살수 남쪽인데 이 살수는 산해관의 급수하急水河로 고려된다. 이때 고구려가 이곳에 있지 않았다면 모본왕의 북평 태원 공략은 불가능 할 것이다.